La Revolución cubana nació de la protesta social. Se trató de una lucha armada que derrocó a una dictadura, sí, pero el rol de la protesta de los diferentes sectores sociales, con su máxima expresión en la huelga del 9 de abril de 1958 es innegable. Lamentablemente, la criminalización del disenso en Cuba es tal, que a menudo dichos grupos son perseguidos y desarticulados, y sus miembros impulsados frecuentemente al exilio. Está demostrado que encerrar a quienes protestan ni resuelve demandas sociales, ni hace que aumente la popularidad del gobierno, ni elimina la manifestación como opción para canalizar el descontento.

La Revolución cubana nació de la protesta social. Se trató de una lucha armada que derrocó a una dictadura, sí, pero el rol de la protesta de los diferentes sectores sociales, con su máxima expresión en la huelga del 9 de abril de 1958 es innegable. Los tiempos de la lucha armada como forma de abordaje al poder quedaron —al menos en occidente— en el siglo XX, porque la protesta se constituyó en el principal mecanismo de la sociedad civil para interpelar a los Estados.

No obstante, la criminalización de la protesta es una constante en América Latina en los últimos años, ya que, con el ascenso del neoliberalismo, los ajustes sociales y las crisis económicas sistemáticas, la población ha salido masivamente a las calles a reclamar derechos. Cuba no ha sido una excepción, aunque se trate de un Estado que se autonombra socialista.

El descontento social, por la pérdida de credibilidad del discurso político, y el distanciamiento con la realidad, sumado a la precarización de la vida y la escasez de mecanismos de participación de las clases populares en la toma de decisiones, ha provocado un aumento de la protesta social en el espacio público. En respuesta, el Estado, en vez de asumir la responsabilidad de acciones políticas para canalizar las demandas e insatisfacciones de la ciudadanía, ha optado por la vía de la criminalización. Por lo cual, pensar la protesta en Cuba pasa por asumir una estructura de oportunidades políticas cerrada.

El derecho a la protesta en Cuba

El derecho a la protesta, manifestación o reunión pacífica suelen emplearse como sinónimos en el derecho comparado. El jurista cubano Harold Bertot Triana explica que, en cuanto al derecho internacional, estas expresiones no tienen un sustento en los principales tratados de derechos humanos y que suelen comprenderse en el marco de la reunión pacífica, que a su vez se relaciona con la libertad de expresión y asociación.

El «derecho de reunión pacífica», según dicho autor, se encuentra recogido en tratados internacionales de derechos humanos como: «el artículo 20.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 11 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, el artículo 11 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, entre otros».

La Constitución cubana aprobada en 2019, concibe el derecho a la reunión, manifestación u asociación con fines pacíficos en el artículo 56, haciendo la salvedad de que «siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley».

La Constitución cubana aprobada en 2019, concibe el derecho a la reunión, manifestación u asociación con fines pacíficos.

El 24 de julio de 2021, el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, declaró en conferencia de prensa que en Cuba se podían hacer manifestaciones siempre y cuando estas fueran con «fines pacíficos y lícitos».

Sin embargo, no existe una ley que regule el ejercicio legal de la manifestación y asociación pacífica. Inicialmente la Ley de Manifestación y Reunión estaba prevista para ser aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en septiembre de 2020, luego se postergó para 2022 y finalmente fue excluida del cronograma legislativo del periodo 2023-2027. La Ley de Formas Asociativas, en cambio, fue aplazada hasta 2025, dejando en un limbo legal a cualquier forma asociativa que no esté dentro de las ya establecidas.

Ahora bien, en septiembre de 2022 se aprobó un nuevo Código Penal en cuyo Capítulo VII, artículo 274.1, sanciona de seis meses a dos años de privación de libertad a los «organizadores o directores de una asociación no autorizada para constituirse» y explicita que pueden incluirse sanciones accesorias como multas o confiscación de bienes, así como a los miembros o participantes de estas organizaciones o reuniones.

Bertot explica al respecto que el derecho a manifestación en Cuba se encuentra en un estado de anomia legal ya que, al no existir el mecanismo para la obtención del permiso, «los criterios para su aprobación o denegación —entre otros— convierte su ejercicio en una suerte de cancha de juego sin árbitro ni reglas de campo».

En resumen, aunque el artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba explicita la libertad de manifestación y reunión pacíficas, el Código Penal sanciona estas conductas, y no existe un respaldo procesal que permita ejercer estos derechos con la aprobación estatal.

Por demás, los órganos de la seguridad del estado se encargan de realizar acciones «preventivas» contra quienes protestan. Es conocido el caso de la académica Alina Bárbara López, quien en varias ocasiones ha ejercido su derecho de protestar en el espacio público y, según consta en sus testimonios en redes sociales, en varias ocasiones ha sido frustrada por los cuerpos policiales, con una alta cuota de violencia.

Si como expliqué anteriormente el derecho a la protesta pacífica está sujeto a la autorización de organismos no definidos, cuyos mecanismos aún son inexistentes, se puede afirmar que en todos los casos la protesta en Cuba es ilegal, y la represión a mayor o menor escala de toda forma de reclamo en el espacio público estará sujeta a la estructura de oportunidades políticas en que se dé.

Por ejemplo, el Estado no podía reprimir masivamente a los protestantes del 11M o 27N, porque se trataba en el primer caso de una protesta cuyas demandas de género no atentaban contra la estructura estatal en sí y donde los valores que se defendían se corresponden con el discurso de inclusión que viene promulgando el Estado en los últimos años. En el caso del 27N, dada la masividad y el capital simbólico de los protestantes, no era factible encerrar a un grupo grande de artistas e intelectuales reconocidos.

En materia de estructura de oportunidades políticas tenemos que es posible la protesta pacífica en Cuba —o al menos es menos criminalizada— siempre que sea masiva, o si sus demandas no tocan temas sensibles para el Estado como la libertad de los presos políticos, o si sus miembros son considerados sujetos «menos criminalizables».

¿Es efectiva la protesta en Cuba?

El 11 de julio de 2021 estallan protestas en al menos 70 ciudades cubanas. A primera vista, de un estallido de tal magnitud puede inferirse algún tipo de organización, pero cómo entender que se trata de un estallido social espontáneo y no de un acto de organización de la sociedad civil contra el orden político establecido.

Sidney Tarrow, uno de los estudiosos de la teoría de los movimientos sociales, afirma que el poder en los movimientos se manifiesta cuando los ciudadanos corrientes se organizan para enfrentarse a las «élites, a las autoridades y a sus antagonistas sociales». En el 11J, en efecto, hubo un enfrentamiento de la población a las autoridades, en cambio, la protesta no tuvo un proceso previo de organización con base en las acciones de las organizaciones de la sociedad civil.

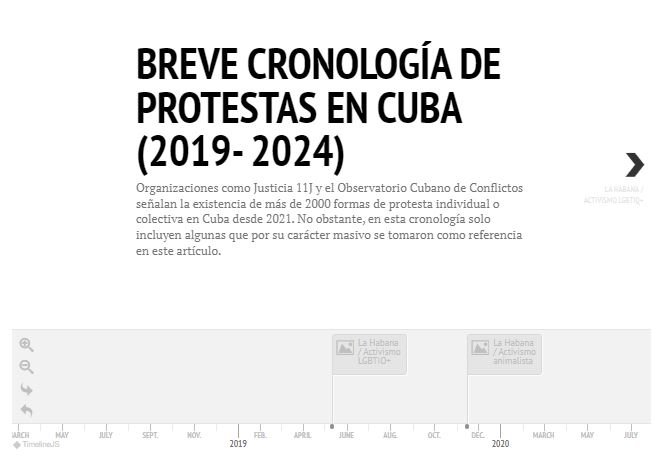

Es notable el ciclo de protestas encabezadas por intelectuales y sectores de la sociedad civil que desde 2019 sucede en Cuba. Inicia con la manifestación del 11 de mayo de 2019, en la cual activistas de diversas organizaciones con enfoque de género salen a las calles ante la cancelación de la conga por el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Es notable el ciclo de protestas encabezadas por intelectuales y sectores de la sociedad civil que desde 2019 sucede en Cuba.

Este ciclo continúa con la protesta pacífica del Movimiento de artistas San Isidro y sus simpatizantes, que desde 2018 mediante intervenciones performáticas, huelgas de hambre y pequeñas manifestaciones en el espacio público, exigen inicialmente la derogación del Decreto 349 —que regulaba de forma excluyente la actividad artística— y posteriormente amplía sus demandas a la libertad de expresión y manifestación en general. Estas actividades fueron reprimidas y traen como consecuencia el encarcelamiento de algunos de sus miembros, como el artista del performance, Luis Manuel Otero Alcántara y los raperos Maikel Obsorbo y Denis Solís.

Como respuesta a la persecución del Movimiento San Isidro, que en días previos protagoniza una huelga de hambre y es desalojado de su sede, y en especial al encarcelamiento de Solís, el 27 de noviembre de 2020 (27N), un grupo de artistas e intelectuales cubanos protestan frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Los manifestantes logran dialogar con las autoridades y extienden sus demandas a la petición de libertades para los artistas independientes. La protesta transcurre con un «grado pequeño de represión» por parte de las autoridades, que, si bien impidieron el paso de algunos manifestantes con gas pimienta y sitiaron el lugar, finalmente, tras las negociaciones, permitieron el retorno de los mismos a sus casas.

Tras el 27N se esperaba una negociación que se truncó con la aparición en televisión nacional de funcionarios del Ministerio en una postura de no diálogo con los implicados, así como la negativa de algunos de los manifestantes de acceder a conversaciones si no se cumplían demandas como la de dialogar directamente con el presidente de la República.

Tanto en el 11M, como en el 27N existe un grado alto de organización como movimientos identificados con demandas específicas, no obstante, estos organizadores no fueron líderes en el 11J.

En el estallido social de 2021 no se contemplan las demandas de estos movimientos anteriores, no se habla de libertad para el arte independiente, ni derechos en materia de género, sino de reclamos de índole económica y social, como la necesidad de medicamentos, alimentos, el cese de los cortes de electricidad y el fin de la gestión del presidente Miguel Díaz Canel.

El 11J no se trata de una movilización organizada por los actantes de la sociedad civil existentes hasta el momento. De hecho, la mayoría de estos últimos son neutralizados en el momento de la protesta por los órganos policiales para impedir su liderazgo y no llegan siquiera a participar de los hechos.

El investigador Sidney Tarrow de la Universidad de Cornell añade cuatro propiedades condicionantes de los movimientos sociales: el ser un desafío colectivo, el que sus miembros tengan objetivos comunes; la solidaridad y la interacción mantenida. Asimismo, el politólogo Paul Almeida coincide en que se trata de una «movilización colectiva sostenida», pero añade que debe estar protagonizada por grupos sociales excluidos, afectados por «perjuicios sociales, económicos y ambientales».

En el caso del 11J se trata de un estallido en cadena como respuesta a la acumulación de perjuicios sociales y económicos que afectan a grupos sociales excluidos. No es casual que las protestas estén protagonizadas por sujetos marginalizados y se den en las zonas urbanas y rurales más precarizadas. No obstante, no existe una organización previa con base en el trabajo de activistas o colectivos sociales y no se sostiene una interacción mantenida entre sus miembros.

No obstante, el 11J desata otro tipo de organización: la de los familiares de los presos políticos y activismos que reclaman su liberación. Si bien, estos actores reclaman el espacio público mediante cacerolazos o pequeños encuentros, se aprecia también en esta etapa un corrimiento hacia lo que Gabriela Delamata llama «repertorios de movilización sociolegal». Dichos repertorios destacan por el uso de herramientas legales y en particular el recurso a los tribunales de justicia o la incidencia en la arena legislativa.

En el caso cubano hay una crisis de representación legal, es decir, que resulta complejo para quienes disienten encontrar a un abogado que acepte representarles defendiendo su derecho a la protesta. No obstante, este tipo de repertorio se ejerce en la escala del derecho internacional cuando las demandas respecto a la criminalización se realizan a través de organizaciones no gubernamentales como Cubalex, Justicia11J o activismos independientes, y llegan a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Destaca también como repertorio de movilización sociolegal, el intento de los familiares de los presos políticos de solicitar una Ley de Amnistía, mediante una una carta a Ana Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es esta misiva los familiares explicitan haber agotado las vías legales para reclamar justicia, por lo que acuden a instancias superiores estatales.

En el caso de La Habana, en el 11J algunos decidieron caminar hacia la Plaza de la Revolución, otros hacia el Capitolio, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular; otros resistieron en sus barrios y enfrentaron a la policía, e incluso muchos atentaron contra la propiedad estatal.

Internet, redes sociales y medios de comunicación

Todos los estudiosos de la protesta mencionados hasta este punto coinciden en que este tipo de dispersión y uso de la violencia da cuenta de la poca organización de la movilización social y va en detrimento del éxito en materia de política pública de la misma. A no ser que la protesta intente destruir al Estado en sí o derrocar un gobierno, que no es el caso de ninguno de los aquí mencionados, ya que no se pretende derrocar a un gobierno cuando se le pide reformas, es decir: corriente, comida, libertad de expresión.

Otro de los elementos que añade Tarrow es cómo los movimientos atraen a las personas a la acción colectiva mediante sus repertorios de acción basados en el uso de las redes sociales y los símbolos culturales. Si bien existen repertorios de los colectivos anteriormente mencionados como la huelga de hambre, el performance o el plantón frente a un ministerio, los repertorios del 11J difieren de estos. En el 11J no abundaron siquiera los carteles dentro de la protesta y ello es un elemento más de su falta de organización. Fue un acto de suma donde las redes sociales son fundamentales.

No es hasta 2018 que los cubanos tienen acceso al internet mediante datos móviles, y no es casual entonces que los mencionados actos de disenso hayan sido coordinados y/o reflejados en las redes sociales.

Por demás, publicaciones no estatales comienzan a aparecer en Cuba a partir de 2001, pero tienen su auge entre 2014 y 2018, y por ende, los cubanos comienzan a recibir información no controlada por el sistema de comunicación estatal con un matiz crítico. En el 11J, las protestas comienzan en el poblado de San Antonio de los Baños y se trasmiten en vivo a través de Facebook. Esta novedad se extiende rápidamente, a pesar de que las autoridades cortan el Internet horas después.

Además de las nuevas formas para visibilizar y coordinar la protesta, para entender el 11J deben tenerse en cuenta los consumos culturales vinculados a influencers y medios de la oposición que han sabido conectar con las audiencias excluidas de los espacios institucionales.

En el entorno digital abunda la idea de que el disenso en Cuba es posible pero que tiene graves consecuencias para quienes lo ejercen. Ese imaginario es reforzado tanto por los medios estatales, como por los independientes al Estado, y su efecto en conjunción con la precariedad conforman una situación de crisis que no favorece la formación de movimientos sociales sujetos a la estructura de oportunidades políticas de la que hablan los autores mencionados.

¿Cómo protestar en Cuba? Anotaciones a una estructura cerrada de oportunidades políticas

No fueron los activistas los que tomaron las calles el 11j sino ciudadanos que en muchos casos nunca habían tenido una participación política visible. Desde ese momento hasta la actualidad no se han dado acciones coordinadas por movimientos sociales, aunque sí han favorecido la organización de pequeños grupos de disenso, integrados sobre todo por familiares de los presos políticos u activismos.

Lamentablemente, la criminalización del disenso en Cuba es tal, que a menudo dichos grupos son perseguidos y desarticulados, y sus miembros impulsados frecuentemente al exilio. Está demostrado que encerrar a quienes protestan ni resuelve demandas sociales, ni hace que aumente la popularidad del gobierno, ni elimina la manifestación como opción para canalizar el descontento. Por ende, legalizar la protesta en Cuba implicaría beneficios tanto para el Estado como para la sociedad civil, ya que la protesta previamente autorizada y pacífica constituye una vía directa para que los reclamos de la ciudadanía sean escuchados y canalizados por vías institucionales que deben ser legalizadas en algún momento.

Ya existen experiencias en las que la gente se organiza y reclama en instituciones estatales de manera pacífica y en las que las autoridades correspondientes reciben a los manifestantes. Tal es el caso del 27N. ¿Qué hubiera pasado si ese diálogo se hubiese sostenido y las instituciones, lejos de cerrarse a este y criminalizar a sus protagonistas, hubiesen favorecido el debate con la sociedad civil? Asimismo, en el ciclo de protestas del 17 de marzo de 2024, si bien en algunos lugares hubo violencia policial y criminalización, en otros las autoridades dialogaron con los manifestantes.

No se puede seguir posponiendo una ley que regule el derecho a la protesta, y cuando esta salga, para ser funcional necesitaría cumplir unos mínimos estándares democráticos, y por tanto, tener en cuenta:

1. Vías expeditas, claras y sin sesgos para solicitar permisos. Estas deben legislarse, comunicarse a la población y se deben garantizar mecanismos para su fiscalización. La aprobación de permisos para protestar no puede estar sujeta al criterio o percepción de los funcionarios de turno, sino a requisitos explícitos que los protestantes deben cumplir, y, por ende, el permiso debe ser otorgado siempre que lo amerite.

2. Garantías de no persecución a los manifestantes. Si el permiso fue aprobado y la protesta transcurre conforme a la ley, los manifestantes no deben ser coaccionados ni antes, ni después del hecho.

3. Protecciones legales para que los manifestantes puedan defenderse en caso de ser violentados injustamente por los cuerpos represivos.

4. Estipulación clara de los repertorios de protesta pacífica permitidos, si estos fueran sobrepasados por los manifestantes, se debe especificar que los delitos cometidos en este tipo de proceso son de índole política.

5. Consulta popular previa a la aprobación del instrumento jurídico como la vía más democrática para implementar una ley de este tipo, ya que permitiría a los futuros actores decidir al respecto, escuchar sus experiencias y criterios, como sucedió con el Código de las Familias.

6. Capacitación a los miembros de los cuerpos policiales y funcionarios acerca de cómo actuar en la protesta. Es esencial que la cultura de la protesta sea de ambas partes, los manifestantes tienen derecho a plantear sus reclamos y ser resguardados por los cuerpos de seguridad, y los funcionarios deben acudir a este tipo de encuentros con vocación de escuchar.

Mientras esta ley sigue en el letargo, recomiendo a quienes hoy desean disentir contra alguna acción o política del gobierno la movilización legal como primera opción.

La protesta en el espacio público aplica cuando se han agotado las vías institucionales para demandar. Conocer las leyes y aplicarlas, aunque sepamos de antemano que no van a funcionar, es un paso que dota de credibilidad a quienes reclaman.

Aclaro que esta reflexión no es un llamado a la protesta. Más bien intentaré sistematizar, teniendo en cuenta el éxito o error de los repertorios de movilización existentes y la estructura de oportunidades políticas, cómo podría darse una protesta viable en Cuba. Entonces, si la decisión es tomar el espacio público ya sea mediante plantones, marchas o manifestaciones, es importante tener en cuenta estas recomendaciones:

- Sabemos que es imposible la protesta legal porque no existen los mecanismos para solicitar un permiso de manifestación, por ende, quien protesta debe saber que puede ser juzgado por ello.

- Si la protesta incluye un cartel, se debe tener en cuenta que la propaganda enemiga es uno de los delitos más altamente sancionados en materia de disenso, por tanto, ese cartel no deberá incluir narrativas imputables, es decir, que califiquen al gobierno cubano como «dictadura», ofendan a dirigentes e instituciones, etc. El cartel ideal sería el que incluya demandas puntuales y sin calificativos de ninguna índole (curiosamente esta economía de lenguaje es más efectiva a la hora de trasmitir un mensaje).

- No se deben emplear en la protesta símbolos patrios o gritar consignas contra el estado socialista de derecho, el presidente, etc. Ello sería causa probable para agravar la sanción, como sucedió con algunos miembros del MSI.

- Protestar solo es una mala idea, ejemplos sobran. La masividad de la protesta suele ser efectiva, y más si esta se acompaña de figuras visibles y con prestigio social que son más difíciles de criminalizar.

- El uso de la violencia será imputable, en cualquier caso. La manifestación debe ser pacífica para surtir efecto. Si hubiera arresto, nunca se debe resistir a este, pues dará pie a ser acusado por atentado.

- No protestar por protestar. Cada protesta o manifestación debe tener un destinatario y objetivos claros. Si es una marcha, se deben dirigir demandas concretas previamente redactadas a una institución puntual. Hay mucho en juego en la protesta para desechar oportunidades.

- Amplificar las demandas en el espacio virtual (lo que no sucede en el entorno virtual, no sucede). Por demás, el que muchas personas u organizaciones sepan de la protesta brinda seguridad a los manifestantes.

- No anunciar la protesta en redes públicas. Es asunto comprobado que quienes anuncian que van a protestar en Cuba son frenados por los órganos de la seguridad del Estado. A no ser que el objetivo sea denunciar que en Cuba los cuerpos policiales no permiten la protesta —y por ende que la detención antes de la protesta sea en sí un experimento social—. En caso de que sí se pretenda protestar, en silencio ha tenido que ser.

- Tener un abogado de confianza que defienda a la persona desde antes. Conocer las leyes del país. Habla siempre el abogado presente y cuando lo recomiende. Ante una detención se tienes derecho a una llamada y puede insistirse en ello pacíficamente. No firmar nada de lo que no se tenga claridad de su función.

- Llevar vinagre por si gasean. Mucha agua, zapatos cómodos. El celular vacío —cuidar a amigos y familiares, no dejar nada en el móvil que pueda comprometer tanto a uno mismo como a otros.

- Si va a trasmitirse la protesta en redes sociales, no incitar a ella y cuidar el anonimato de los otros —la trasmisión donde se vea la cara de otros o su desempeño en la protesta e incluso donde se escuche a personas gritando consignas o incitando a la violencia puede ser constitutiva de delito.

- Recordar: «Fuente ovejuna, señor». Que no se marquen liderazgos visibles. Si la protesta es colectiva, que se demuestre en todo momento. Se habla en plural, así no caerá sobre unos pocos la criminalización y, por tanto, será más difícil.