«Mira, Carbó, no puede ser que a un oficial lo mande un sargento», alega uno de los oficiales reunidos. Carbó le responde: «Ustedes tienen la disciplina, pero Batista tiene 15 000 bayonetas que lo respaldan». «Sargento, sepa que en esto le va la vida. Está usted comiendo mierda. Si esa gente toma de nuevo el mando, lo fusila. ¡Aquí no hay más hombre que usted! Vuelva ahora mismo al salón y mándelos al carajo».

por Ciro Bianchi.

Aquel golpe de Estado (I)

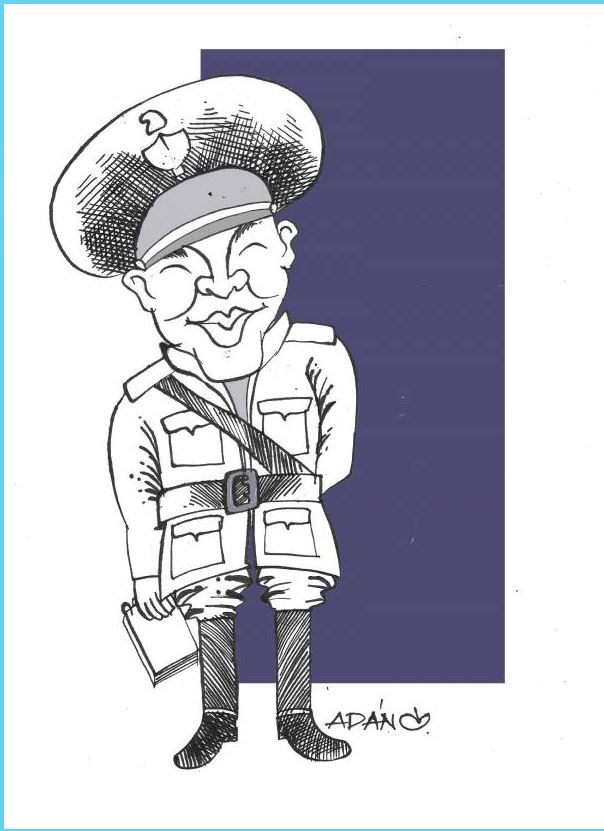

Es el viernes 25 de agosto de 1933 y La Habana es escenario de un acontecimiento emocionante. El pueblo se ha movilizado para hacerse presente en los entierros del líder obrero Margarito Iglesias, el estudiante Félix Ernesto Alpízar y el sargento Miguel Ángel Hernández. Sus restos habían aparecido en las caballerizas del Castillo de Atarés. Sobre la tumba de Alpízar hablan Rubén de León y Raúl Roa, mientras que en la del militar, sargento mayor en la batería quinta del Cuerpo de Ingenieros, cedulado del ABC, lo hace un sargento llamado Batista. El inesperado orador, que se estrena ese día en la vida pública, estaba inserto en la conspiración de clases y soldados que se germinaba desde mediados del propio mes, y aludió en sus palabras al matiz político del movimiento y atacó sin rodeos a la oficialidad maculada.

Trece días antes había sido derrocada la dictadura de Gerardo Machado y el caos se había entronizado en el país. Céspedes preside el Gobierno, pero no gobierna y el embajador norteamericano se asusta con la combatividad del pueblo. Hay hambre, desempleo y huelgas. La llamarada popular quema la Isla y obreros y estudiantes están en pie de lucha. En el puerto habanero dos barcos de guerra estadounidenses permanecen con los cañones desenfundados y los marines prestos al desembarco. La cosa está de yuca y ñame.

Junta de los ocho

Crece el clima de indisciplina e insubordinación en el Ejército. El movimiento sedicioso, surgido en el campamento de Columbia, gana adeptos entre los alistados de todo el país. Su principal animador es el sargento mayor Pablo Rodríguez, y lo secundan los también sargentos José Eleuterio Pedraza y Manuel López Migoya. Se incorporan el sargento taquígrafo Fulgencio Batista y el sargento sanitario Juan Estévez Maymir. También el cabo Ángel Echevarría y los soldados Ramón Cruz Vidal y Mario Alfonso Hernández. Todos integran la llamada Junta de Defensa o de los Ocho, el núcleo de la conjura. Demandan beneficios para clases y soldados. Piden que no se les rebaje el sueldo y se les aumente en la medida de lo posible; que se incremente el monto de las pensiones. Quieren gorras de plato, polainas de cuero y dos botones más en la guerrera. Muy pronto el movimiento revela su matiz político: no hay que pedir lo que los sargentos mismos pueden agenciarse.

Avanza el complot y crece el número de los confabulados. Hay reuniones secretas en el Club de Alistados de Columbia y en el Hospital Militar. En la Gran Logia masónica y en la clínica Casuso, en la esquina de Toyo. Anudan los militares lazos con el Directorio Estudiantil, y, a través de Ramiro Valdés Daussá y Santiago Álvarez, con Pro Ley y Justicia. Se acerca Batista a Sergio Carbó, el periodista más popular de la Cuba de entonces, que prestará servicio impar a los conspiradores. Fue su consejero y divulgador desde las resurrectas páginas de su revista La Semana, clausurada por Machado. El semanario enarboló una consigna: «Todo el poder para los revolucionarios», llamamiento que unificó a soldados y estudiantes. Juntos derrocaron a Céspedes en la noche del 4 de septiembre.

Escribía el periodista Enrique de la Osa, testigo de los acontecimientos: «Peripecia inusitada. En el tormentoso periplo histórico de América Latina, ningún caso semejante. (…) La sublevación de sargentos y alistados carecía de claras proyecciones políticas; no la orientaba una definida ambición de poder. Pero lo que parecía, en su gestación y proceso, dadas sus visibles señales, un movimiento de índole económica, clasista, devino un golpe de naturaleza política, revolucionaria. A fin de cuentas, reflejaba el ambiente insurrecto del pueblo».

Cambio de fecha

El golpe de Estado se planifica para el 8 de septiembre. El 4, Batista supone que ha sido descubierto y lo anticipa para esa misma noche. A las ocho tiene el poder prácticamente en las manos. A las nueve, Carbó lo insta a que sume al Directorio Estudiantil Universitario a la asonada. A la diez, Columbia, la fortaleza más importante de la nación, es ya un hervidero de civiles. A las dos de la mañana del día 5, todos los distritos militares se adhieren a la sedición y el Gobierno de Céspedes no existe. Surge la Agrupación Revolucionaria de Cuba y el nuevo régimen asume el programa político del Directorio.

Batista no fue originalmente el jefe del movimiento. Se dice que fue llamado a sumarse a la conspiración porque era el único sargento que tenía automóvil. Fue, sí, el más audaz de todos. Se adueñó del movimiento y tuvo el coraje de protagonizar el alzamiento en el propio campamento de Columbia, mientras que el resto, incluso Pablo Rodríguez, enviado a Matanzas, aceptó el sitio y el papel que él les asignó. En ausencia de Rodríguez, Batista dictó la orden en la que se designaba jefe del movimiento y su vocero. Nombró a Rodríguez jefe de Columbia y a López Migoya ayudante de Rodríguez. Pero no firmó el documento. Lo hizo Migoya como ayudante de Rodríguez, que permanecía ajeno a todo este asunto. Cuando regresó de Matanzas, Rodríguez dejó las cosas como estaban. Carecía de don de mando.

Mayoría de edad

De inmediato la Agrupación Revolucionaria da a conocer su primera proclama al pueblo. Dice que pretende la reconstrucción económica del país y la celebración de una asamblea constituyente. Promete un pronto retorno a la normalidad y asegura el castigo para los culpables del machadato. Protegerá la vida y las propiedades de cubanos y extranjeros, y asumirá las deudas y compromisos de la República. «Por considerar que el actual Gobierno (el de Céspedes) no responde a las demandas urgentes de la Revolución, la Agrupación Revolucionaria de Cuba se hace cargo de las riendas del poder», se asevera en la proclama y la firman Ramón Grau San Martín, Carlos Prío Socarrás, Carlos Hevia, Ramiro Valdés Daussá y Sergio Carbó, entre otros. También la suscribe Fulgencio Batista como sargento-jefe de las Fuerzas Armadas.

Se impone en Columbia la idea del Gobierno colegiado. Surge así la Comisión Ejecutiva o Pentarquía. Se distribuyen los pentarcas las funciones de gobierno. Estado y Justicia corresponde a Guillermo Portela, profesor de Derecho Penal y Decano de la Escuela de Derecho. La de Salud, Beneficencia, Instrucción Pública y Bellas Artes, a Grau San Martín, eminente clínico y profesor universitario. Hacienda, al banquero Porfirio Franca. Agricultura, Comercio y Trabajo, al abogado José Miguel Irisarri, y Comunicaciones, Gobernación, Guerra y Marina, a Carbó. La Comisión ratifica en su cargo de sargento jefe de las Fuerzas Armadas a Fulgencio Batista y nombra al teniente Emilio Laurent, jefe de la Policía.

De Columbia al Palacio Presidencial.

La Agrupación quiere comunicar a Céspedes, que es hijo del Padre de la Patria, que ha sido depuesto. En la cochera de la mansión ejecutiva esperan sus integrantes a que el Presidente los reciba. Suben al fin los pentarcas. Los acompaña Batista con sus galones de sargento y se les suma Prío, a quien de inicio no dejan entrar por ir en manga de camisa, pero alguien le presta una chaqueta.

Céspedes, de pie, los aguarda en su despacho. Es de una solemnidad pontificia. Nadie habla. Batista se esconde detrás de Carbó.

«¿Y bien, señores?», inquiere Céspedes. Grau da un paso al frente y dice: «Venimos a comunicarle que nos hemos hecho cargo del Gobierno y que es un honor para nosotros recibirlo de manos de un patriota como usted». Céspedes lo corta: «¿Quién los ha autorizado a eso?» Grau dice que cumple el encargo de la Junta Revolucionaria y, ante la pregunta de Céspedes precisa que esa Junta la integran el Directorio Estudiantil, la Unión Revolucionaria, el ABC Radical, Pro Ley y Justicia… «¿Y se consideran fuertes esos grupos para destituir al Gobierno legal?», pregunta Céspedes. Y Grau: «Es que esa Junta la integran también todos los soldados y marinos del país».

Céspedes da un paso atrás y señala hacia el retrato de su ilustre progenitor que presidía el despacho de los mandatarios cubanos. «¿Ignoran ustedes la responsabilidad que contraen?». Grau, en un gesto que haría habitual, se pone entonces las manos en la cintura y dice: «Hace años, señor, que cumplimos la mayoría de edad».

-0-

Aquel golpe de Estado (II)

Habla Batista: «El país reclama un cambio de frente. No se ha producido la revolución para que un hombre desaparezca del escenario político, sino para que cambie el régimen, para que desaparezca el sistema colonial que 31 años después del 20 de mayo de 1902, continuaba ahogando al país. Ahora nace la República de Cuba estructurada sobre bases inconmovibles, porque tendrá la forma que señala la libre determinación del país. No será una sociedad socialista ni comunista, sino tendrá la orientación que la mayoría del país quiera darle»

Poco después de las dos de la tarde del 5 de septiembre de 1933, el presidente Céspedes, defenestrado pocas horas antes por el golpe de Estado encabezado por un sargento llamado Batista, abandona el Palacio sin renunciar, pero luego de haber aceptado la dimisión de todos sus ministros. La multitud rodea el edificio porque el rumor de la insurrección de los sargentos circuló con fuerza por la ciudad y se supo que una delegación de militares y civiles de la que formaban parte los integrantes del nuevo Gobierno visitaría Palacio para imponer a Céspedes de su democión. La multitud aplaude y vitorea a los recién llegados y espera la salida de Céspedes para chiflarlo.

El estudiante Carlos Prío Socarrás, presidente de la Agrupación Revolucionaria de Cuba, constituida poco antes en Columbia, acompaña al mandatario destituido; lo aplaude cuando gana la calle y obliga a la multitud a imitar su gesto, lo que libra al hijo del Padre de la Patria de la humillación de salir abucheado de Palacio.

En la terraza norte

No demoran los pentarcas en asomarse a la terraza norte del edificio. El primero en usar de la palabra es el periodista Sergio Carbó, el más popular de los cinco. Dice: «Hermanos civiles, hermanos soldados, acabamos de hacernos cargo del poder… por primera vez en la historia el pueblo cubano gobernará sus propios destinos». Pasa la palabra a Batista, que luce cenizo por la falta de sueño. Se come las eses y grita tanto que queda ronco. Es el suyo un discurso muy elemental, pero que es aplaudido frenéticamente.

«Batista y sus amigos tuvieron el mejor momento de sus vidas», escribe la revista Time. Es el hombre del momento, el dirigente indiscutido y como tal habla. Desconoce la Pentarquía y no hay en sus palabras mención alguna al Directorio Estudiantil. Niega el peligro tangible de la intervención militar norteamericana, tampoco cree en la existencia de lo que él llama «el peligro comunista» y se atreve a definir el carácter político de la futura República.

Habla Batista: «El país reclama un cambio de frente. No se ha producido la revolución para que un hombre desaparezca del escenario político, sino para que cambie el régimen, para que desaparezca el sistema colonial que 31 años después del 20 de mayo de 1902, continuaba ahogando al país. Ahora nace la República de Cuba estructurada sobre bases inconmovibles, porque tendrá la forma que señala la libre determinación del país. No será una sociedad socialista ni comunista, sino tendrá la orientación que la mayoría del país quiera darle».

Solidaridad Lationamericana

Quiere la oligarquía la restauración de Céspedes, o, en su defecto, la articulación de un Gobierno de «concentración nacional» con el coronel Mendieta a la cabeza. Los oficiales depuestos piden la reinstalación en sus cargos. El embajador norteamericano, de conformidad con la oposición nacional, solicita a su superior en el Departamento de Estado el desembarco de mil marines «hasta que un nuevo Gobierno pueda ser restablecido… con la totalidad de los oficiales que son leales al gobierno constitucional».

En sus comunicaciones a Washington, el embajador califica de las peores maneras a los dirigentes del septembrismo y los envuelve en toda clase de mentiras, sin importarle cuánto pueden sus juicos desinformar a sus superiores. Así, dice, los pentarcas son «radicales en extremo», y asegura que el motín militar del 4 de septiembre había sido maquinado «por unos cuantos dirigentes comunistas guiados por Martínez Villena, quienes hicieron creer a los soldados que su paga sería rebajada y que el ejército iba a ser reducido».

El 7 de septiembre una flota de 30 barcos de guerra pone proa hacia Cuba con el propósito de tender un cordón de acero en torno a la Isla. La conforman un acorazado, dos cruceros, 15 destroyers de gran tonelaje, ocho destroyers ligeros y cuatro cañoneros, en tanto que una fuerza expedicionaria permanece en estado de alerta en el Cuartel General de la Infantería de Marina, en la costa atlántica, y se mantienen en reserva los efectivos acantonados en la base naval norteamericana en Guantánamo. La cosa llega al extremo de que el secretario de Marina de Estados Unidos se exhibe, desde su embarcación, en el puerto habanero, sin atreverse a pisar tierra cubana. La intervención militar parecía inminente, pero el pueblo no se amedrentaba.

Por otra parte, Cuba no estaba sola. Pueblos y gobiernos del continente se oponían a la injerencia norteamericana y defendían la soberanía cubana. No era compatible, se decía, la pregonada política del buen vecino, enarbolada por Roosevelt, con la aplicación del big stick. Brasil y Chile, Argentina y México se solidarizaban con el Gobierno de La Habana.

México se mostraba seriamente preocupado ante la posibilidad de una intervención militar, y solicitaba a Washington «simpatía y apoyo» para el nuevo orden establecido en Cuba. «La intervención lesionaría las amistosas relaciones panamericanas y destruiría de antemano las esperanzas puestas en la Conferencia de Montevideo», escribía el secretario de Exteriores de México al secretario de Estado norteamericano.

Y el canciller argentino decía a su homólogo del Norte que su país se sentiría complacido si el presidente Roosevelt expresara «su deseo ardiente de no verse obligado a intervenir en Cuba a pesar de la Enmienda Platt», desaprobaba la intervención en cualquier circunstancia y pedía que Estados Unidos no interfiriera en los asuntos de Cuba. Reiteraba por último su fe «en la capacidad del pueblo cubano para darse un gobierno propio».

De sargento a coronel

El 7 de septiembre, el mismo día en que la flota de guerra norteamericana ponía proa hacia Cuba, 200 oficiales privados de sus mandos, pero no de sus grados el 4 de septiembre, se reúnen con Batista, sargento jefe de las Fuerzas Armadas, y Sergio Carbó, pentarca a cargo de las secretarías de Gobernación, Guerra y Marina.

Los oficiales desplazados no querían someterse a la selección que de ellos haría la tropa que los dividía entre «maculados» —los que colaboraron con Machado y acumulaban crímenes y otros delitos— y los «no maculados». Después de todo, alegan, fueron ellos los que derrocaron al tirano gracias a la insurrección militar y eso les da derechos. Proclaman: «El pueblo ya ha olvidado el trabajo patriótico que hicimos…».

El coronel-médico Horacio Ferrer, último secretario de Guerra en el breve Gobierno de Céspedes y la quinta rueda en el carro de la injerencia —incansable en su prédica en favor de la intervención— que animó esa reunión, confesaba: «No cabía en lo posible imaginar que cuatro sargentos desconocidos, sin razones que invocar para justificar su actitud, pudieran sublevar a todo un ejército cuyos oficiales habían sido educados en el concepto del deber militar y gran parte de ellos se había perfeccionado en las rígidas y prestigiosas academias de Estados Unidos».

Batista ofrece llamar a algunos oficiales y reincorporarlos. Es lo más que puede hacer. «Si yo suelto el mando, los muchachos se me desmandan», dice. Se les ofrece la jefatura a dos oficiales, que la rechazan, pues no es una jefatura unipersonal, sino colegiada, compuesta por dos oficiales, dos sargentos y el propio Batista, que sería la cabeza de la junta.

«Mira, Carbó, no puede ser que a un oficial lo mande un sargento», alega uno de los reunidos. Carbó le responde: «Ustedes tienen la disciplina, pero Batista tiene 15 000 bayonetas que lo respaldan».

No hay acuerdo. Hay indignación entre los oficiales reunidos. No pueden volver a sus unidades si clases y soldados no les dan permiso para hacerlo. No tienen ya otra alternativa que insultar al sargento, a quien echan en cara, supone el escribidor, su ascendencia negra, al igual que sucedería la noche en la que, junto con su esposa, acudió a la sala de fiesta del cabaret Sans Souci. Ante los insultos, Batista abandona la reunión furioso, rodeado de sus 24 guardaespaldas armados de ametralladoras.

El mayor general Martín Díaz Tamayo, que, como soldado participó en el golpe de Estado del 4 de septiembre, apunta en sus memorias (2017) que Carbó se dio cuenta de que el sargento, por pena y escrúpulos con sus antiguos jefes, estaba dispuesto a transigir en muchas cosas. En un aparte, le dijo:

«Sargento, sepa que en esto le va la vida. Está usted comiendo mierda. Si esa gente toma de nuevo el mando, lo fusila. ¡Aquí no hay más hombre que usted! Vuelva ahora mismo al salón y mándelos al carajo».

Batista no lo hizo, pero al día siguiente la prensa publicaba el Decreto 1538 firmado por Carbó en cuyo primer artículo se ascendía al sargento de primera (taquígrafo) Fulgencio Batista y Zaldívar al grado de coronel, «por méritos de Guerra y excepcionales servicios prestados a la patria». En el segundo artículo, se nombrada a dicho coronel Jefe del Estado Mayor del Ejército.

La pentarquía estaba llegando a su fin.

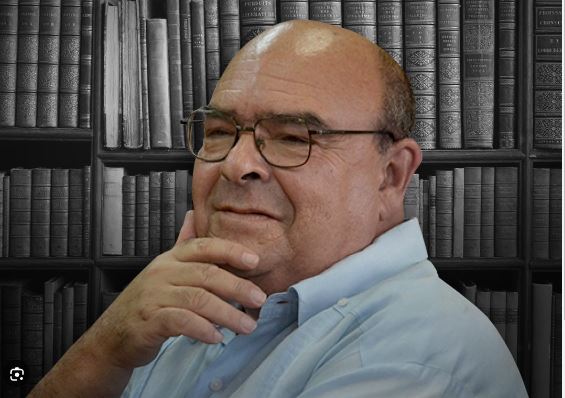

AUTOR

Ciro Bianchi, periodista, escritor, profesor e investigador. La Habana, 1948. Su espacio habitual en la edición dominical de Juventud Rebelde, iniciado en el 2001, lo ha convertido en uno de los periodistas más leídos del país. Mantiene columnas fijas en la revista Correo de Cuba y en la página Web de la Unión de Escritores y Artistas. Colaborador habitual de las revistas Sol y Son, Prisma y La Gaceta de Cuba. Artículos suyos han aparecido asimismo en numerosas publicaciones, cubanas y extranjeras. Fue profesor de la asignatura de Géneros Periodísticos en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana entre 1988 y 1993. Ha merecido en tres ocasiones el Premio Nacional de Periodismo, y en 1992 se le otorgó el Premio Latinoamericano de Periodismo. En 2011 le fue conferida la Medalla Conmemorativa por Centenario de José Lezama Lima y en 2012 la Distinción Gitana Tropical, otorgada por la Dirección Provincial de Cultura de La Habana.”>Periodista, escritor, profesor e investigador. La Habana, 1948. Su espacio habitual en la edición dominical de Juventud Rebelde, iniciado en el 2001, lo ha convertido en uno de los periodistas más leídos del país. Mantiene columnas fijas en la revista Correo de Cuba y en la página Web de la Unión de Escritores y Artistas. Colaborador habitual de las revistas Sol y Son, Prisma y La Gaceta de Cuba. Artículos suyos han aparecido asimismo en numerosas publicaciones, cubanas y extranjeras. Fue profesor de la asignatura de Géneros Periodísticos en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana entre 1988 y 1993. Ha merecido en tres ocasiones el Premio Nacional de Periodismo, y en 1992 se le otorgó el Premio Latinoamericano de Periodismo. En 2011 le fue conferida la Medalla Conmemorativa por Centenario de José Lezama Lima y en 2012 la Distinción Gitana Tropical, otorgada por la Dirección Provincial de Cultura de La Habana.